熱帶病防控簡訊(2022年4月版)

01 2022年世界防治瘧疾日

2022年4月25日世界防治瘧疾日的主題是“利用創(chuàng)新減少瘧疾疾病負(fù)擔(dān),拯救生命”。直至今天,仍然沒有一種能夠單獨解決瘧疾問題的工具或方法。世衛(wèi)組織呼吁:加大投資和創(chuàng)新力度,以便尋找新的病媒控制方法、診斷試劑、抗瘧藥物等高效抗瘧工具,從而加快抗擊瘧疾的進(jìn)展步伐。

瘧疾負(fù)擔(dān)

根據(jù)世衛(wèi)組織最新的《世界瘧疾報告》,全球估計有2.41億瘧疾病例,62.7萬人死于瘧疾。與前一年相比,新增病例約1400萬例,新增死亡6.9萬例。新增死亡人數(shù)中約三分之二(4.7 萬人)與新冠疫情期間瘧疾預(yù)防、診斷和治療服務(wù)中斷有關(guān)。

非洲地區(qū) :在中度和高度瘧疾傳播的國家中,雖然防治瘧疾的進(jìn)展速度自2015年以來較為平穩(wěn)。但新冠疫情期間瘧疾防治服務(wù)的中斷對非洲區(qū)域的瘧疾負(fù)擔(dān)產(chǎn)生了額外影響。

2020年,非洲區(qū)域瘧疾病例占全球的95%(2.28億),死亡人數(shù)占96%(60.2萬)。其中,尼日利亞(31.9%)、剛果民主共和國(13.2%)、坦桑尼亞聯(lián)合共和國(4.1%)和莫桑比克(3.8%)等4個國家占全球瘧疾死亡人數(shù)的一半以上。

東南亞地區(qū):在減少瘧疾負(fù)擔(dān)方面,近20年來,東南亞區(qū)域取得了顯著進(jìn)展。新冠疫情大流行期間,本地區(qū)瘧疾負(fù)擔(dān)沒有顯著增加。

2020年,東南亞區(qū)域有9個瘧疾流行國家,約占全球2%的瘧疾病例,病例主要集中在印度(占本地區(qū)的83%)。

資金和目標(biāo)

2020年,控制和消除瘧疾的實際資金總額為33億美元,而目標(biāo)資金是68億美元。其中,瘧疾流行國政府提供了大約三分之一的防治瘧疾資金,其余三分之二為國際來源。

全球抗瘧資金的缺乏,導(dǎo)致了世衛(wèi)組織全球瘧疾戰(zhàn)略的兩個重要目標(biāo)未能實現(xiàn),即2020年全球瘧疾發(fā)病率和死亡率均較2015年降低40%以上。這也將進(jìn)一步影響2030年在全世界消除瘧疾的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的如期實現(xiàn)。

雖然全球應(yīng)對瘧疾的進(jìn)展趨于平緩,但一些瘧疾負(fù)擔(dān)較輕的國家正在走向消除瘧疾。2021年,有兩個國家被認(rèn)證為無瘧疾國家:中國和薩爾瓦多。全球共有40個國家和地區(qū)實現(xiàn)了這一里程碑。

另外,至2020年,在所有瘧疾流行國家中,一半以上(47個國家)的本土瘧疾病例降至1萬例以下(2000年為26個國家); 有26個國家報告的瘧疾病例少于100例(2000年為6個國家)。

來自WHO和UN網(wǎng)站:

https://www.who.int/campaigns/world-malaria-day/2022;

https://news.un.org/zh/story/2022/04/1102252.

02 2022年世界恰加斯病日

2022年4月14日是世界恰加斯病日。今年的主題是“發(fā)現(xiàn)和報告每一個病例,以戰(zhàn)勝恰加斯病。”

疾病傳播

恰加斯病,也稱為美洲錐蟲病,是由原生動物寄生蟲克氏錐蟲引起的一種可危及生命的疾病。

在拉丁美洲,克氏錐蟲主要通過錐蝽蟲的糞便/尿液傳播(媒介傳播)。媒介蟲通常生活在農(nóng)村或郊區(qū)房屋和石頭結(jié)構(gòu)的墻壁或屋頂裂縫中,例如雞舍,圍欄和倉庫。通常,錐蝽在白天躲藏,在晚上吸食動物血液(包括人類血液)變得活躍。錐蝽通常會咬住暴露的皮膚,如面部,因此被俗稱為“接吻蟲”( kissing bug),并在咬傷處排便。當(dāng)人誤將蟲子的糞便或尿液涂抹到被咬傷的皮膚、眼睛或嘴巴中時,克氏錐蟲進(jìn)入體內(nèi)。受污染食物經(jīng)口傳播是另一種潛在傳播方式。

恰加斯病可導(dǎo)致心律失常和擴張型心肌病,導(dǎo)致猝死或心力衰竭,伴有相對頻繁的消化道臨床表現(xiàn)和血栓性血管意外,以及神經(jīng)系統(tǒng)后遺癥。該病暫無有效疫苗。

流行程度

世界衛(wèi)生組織(WHO)估計,全球有600萬至700萬人感染克氏錐蟲,每年約有1萬人死亡。過去幾十年來,恰加斯病已在拉丁美洲以外的幾個國家被發(fā)現(xiàn),包括美利堅合眾國和加拿大,以及許多歐洲和一些非洲、東地中海和西太平洋國家。

中國尚無本地感染的病例報道,目前仍為非流行區(qū)。但有相類似的錐蝽媒介存在,已記錄的錐獵蝽亞科有兩種,但尚無傳播人畜疾病的報道。紅帶錐蝽在我國南方常見,國外曾有報道紅帶錐蝽體內(nèi)查見天然感染的克氏錐蟲。

恰加斯病通常被稱為“寂靜和沉默的疾病”(Silent and Silenced Disease),由于許多患有克氏錐蟲感染的人沒有癥狀或非特異性輕度癥狀,而大多數(shù)流行國家缺乏本病人群和傳播途徑的監(jiān)測系統(tǒng),因此,全球病例檢出率仍然很低(估計約為10%)。

?防控目標(biāo)

世衛(wèi)組織總干事譚德塞博士在紀(jì)念2022年世界恰加斯病日,重申了世衛(wèi)組織與各國合作戰(zhàn)勝這一疾病的承諾。世衛(wèi)組織將與所有受影響國家共同努力,提高預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、報告和為每一例病例提供護(hù)理的能力,以戰(zhàn)勝恰加斯病。

2030年實現(xiàn)消除恰加斯病目標(biāo)的五個主要指標(biāo):【被忽視的熱帶病路線圖(2021-2030年)】

在家庭中實現(xiàn)媒介傳播阻斷;

實現(xiàn)經(jīng)輸血途徑傳播阻斷;

實現(xiàn)經(jīng)器官移植傳播阻斷;

消除先天性疾病傳播;

目標(biāo)人群的抗寄生蟲治療覆蓋率為75%。

來自WHO和中國疾病預(yù)防控制中心網(wǎng)站:

https://www.chinacdc.cn/tzgg/201206/t20120619_63650.htm.

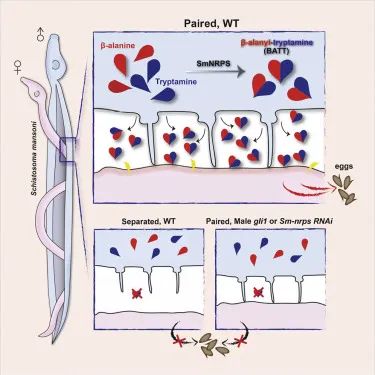

03 研究揭示血吸蟲雄性控制雌性發(fā)育的分子機理

近日,由美國德克薩斯州西南醫(yī)學(xué)中心James J. Collins III團(tuán)隊發(fā)表在《細(xì)胞》(Cell)雜志題為“A male-derived nonribosomal peptide pheromone controls female schistosome development”的一項研究,首次報道了血吸蟲雄蟲誘導(dǎo)的雌蟲生殖發(fā)育的分子機制,從而有助于回答一個世紀(jì)以來的謎題,為這種被忽視的熱帶病提供新的治療方法。

該研究發(fā)現(xiàn),Hedgehog通路的轉(zhuǎn)錄因子 gli1的表達(dá)對于雄性血吸蟲誘導(dǎo)雌性的性發(fā)育至關(guān)重要,該基因敲去后可以導(dǎo)致雌蟲不能性成熟產(chǎn)卵。相關(guān)轉(zhuǎn)錄分析和生化研究結(jié)果顯示,一個非核糖體肽合成酶(SmNRPS)在gli1敲低組和對照組表達(dá)量有所差異,將合抱的蟲體分離后,雄性的SmNRPS表達(dá)量會迅速降低。提示SmNRPS可能是控制雌蟲生殖發(fā)育的關(guān)鍵因子。

研究人員通過蛋白序列分析發(fā)現(xiàn)SmNRPS蛋白與果蠅Ebony相同的酶功能,通過同位素標(biāo)記,最終追蹤到一種β-丙氨酸-生物胺分子:β-丙氨酸-色胺(β-alanyl-tryptamine,BATT)。

此外,BATT可以替代雄蟲,在體外刺激雌性的性發(fā)育和產(chǎn)卵。這些數(shù)據(jù)表明,基于肽的信息素信號傳導(dǎo)控制雌性血吸蟲性成熟,提出了治療干預(yù)的新途徑,并揭示了非核糖體肽作為后生動物信號分子的作用。

來自于Cell網(wǎng)站:

04 新型長效殺蟲劑蚊帳有助于應(yīng)對瘧疾病媒耐藥性問題

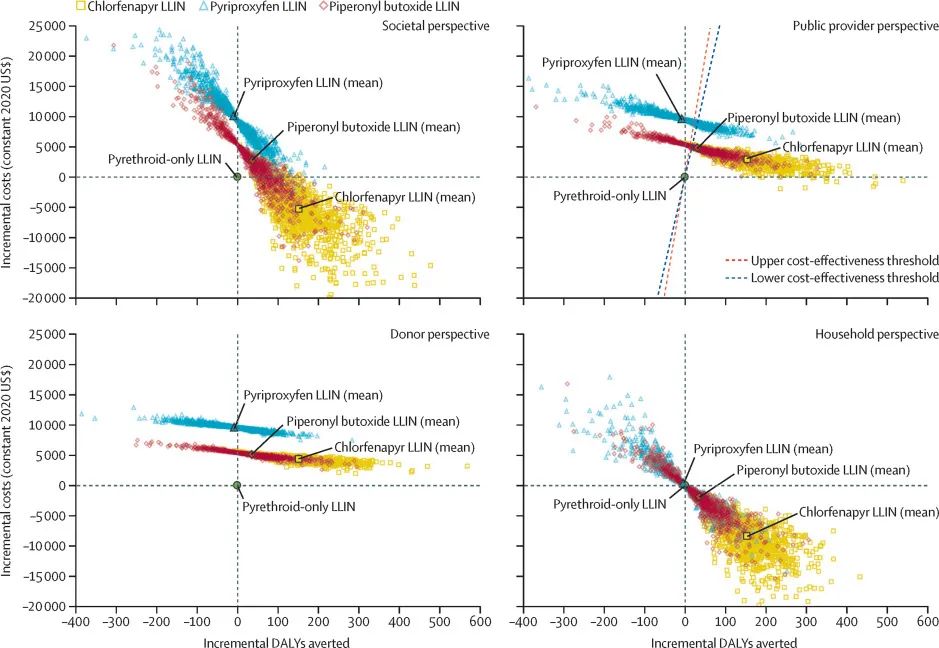

長效驅(qū)蟲蚊帳(Long-lasting insecticidal nets, LLINs) 雖然成功地減少了撒哈拉以南非洲的瘧疾,但其有效性受到病媒對殺蟲劑耐藥性的影響。近日,發(fā)表在柳葉刀(The Lancet)雜志的一項研究顯示,利用兩種殺蟲劑處理的新型蚊帳可以有效應(yīng)對這一問題。

該研究在坦桑尼亞進(jìn)行了一項整群隨機對照試驗。分別按以下四種類型的LLINs干預(yù):僅α-氯氰菊酯(對照組)、吡咯啉和α-氯氰菊酯組、氯蟲腈和α-氯氰菊酯(氯蟲腈基)、椒基丁醇(增效劑)和氯菊酯。觀察比較蚊帳分發(fā)后24個月的瘧疾感染流行率和成本效益。

結(jié)果表明,與單獨使用α-氯氰菊酯LLINs對照組相比,使用雙活性成分蚊帳的試驗組瘧疾的發(fā)病率在2年內(nèi)平均降低了44%。此外,長效殺蟲劑蚊帳發(fā)放2年后,使用氯蟲腈和α-氯氰菊酯LLINs實驗組兒童的瘧疾感染率為25.6%,而對照組為45.8%。雖然新型蚊帳的成本更高,但該試驗中的成本效益分析表明,相對于單獨使用α-氯氰菊酯LLINs,減少的傷殘調(diào)整生命年(DALY)所花費的成本低于合理的成本效益閾值。這為流行地區(qū)的瘧疾控制規(guī)劃以及捐助者提供了重要信息。

根據(jù)這項研究,全球基金計劃在2021年至2024年期間投資5000萬美元,推廣新型驅(qū)蟲蚊帳,用以應(yīng)對消滅傳統(tǒng)殺蟲劑產(chǎn)生抗藥性的蚊子。

來自于The Lancet、Global Fund網(wǎng)站:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02499-5/fulltext#seccestitle160;

05 美國首個轉(zhuǎn)基因蚊子試驗的結(jié)果公布

野生埃及伊蚊可以攜帶基孔肯雅熱、登革熱、寨卡和黃熱病等病毒,因此科學(xué)家們一直在尋找減少其種群數(shù)量的方法。Oxitec的基因工程雄性依蚊攜帶一種對雌性后代致命的基因,當(dāng)被釋放到環(huán)境中時,經(jīng)過改造的雄蚊將與野生雌蚊交尾,使它們的雌性后代在具有生殖能力之前死亡。該基因也會傳遞至雄性子代。隨著每一代交尾,更多的雌性死亡,從而導(dǎo)致埃及伊蚊的種群數(shù)量減少。

按照計劃,美國Oxitec生物公司自2021年4月以來,在佛羅里達(dá)群島釋放了近500萬只基因工程修飾的埃及伊蚊,用于研究這些蚊子是否能夠?qū)崿F(xiàn)抑制野生攜帶病毒的蚊子種群的目標(biāo)。近日,該研究完成了相關(guān)監(jiān)測工作。

Oxitec研究人員從試驗地區(qū)收集了超過22,000枚卵,并將它們帶回實驗室進(jìn)行觀察孵化。研究報告顯示,所有繼承了致命基因的雌性后代在成年之前就全部死亡。此外,研究小組還發(fā)現(xiàn),致命基因能在野生種群中持續(xù)存在兩到三個月,大約三代蚊子周期,就會消失。Oxitec還在十周后記錄到最后一只致命的攜帶基因的后代。

下一步,該公司擬計劃在更多的地區(qū)開展類似實驗。

來自Nature網(wǎng)站:

https://www.nature.com/articles/d41586-022-01070-x.

最近新聞

-

2023.12.18

-

2023.12.18

-

2022.12.09

-

2022.11.08

-

2022.10.14

-

2022.09.07

-

2022.09.07

-

2022.07.14

-

2022.07.08

-

2022.06.07